ハイボールは基本的に薄めが好きだ。キンキンに冷えたハイボールを、水代わりにガンガン飲みたいので。

だけど1人入った酒場のカウンターで、あるいは自宅で少しばかり濃く作りすぎたハイボールを飲む時、その味から連想する1人の青年がいる。

あの日俺はどこか静かな温泉地を彷徨っていた

あれはどこか山間の温泉地。場所は忘れたが群馬か、長野か、そのあたりだったと思う。肌寒い季節。まだ20代の俺は、素泊まりの貧乏1人旅の最中だった。宿の温泉に浸かり、どこかで夕飯がてら一杯やる店はないかと、宿の浴衣に羽織りで下駄をカランコロン。そこで見つけた一軒の台湾料理店。

店内には、カウンター席に座り、何かのテキストを必死にノートに書き写している青年が1人だけ。歳の頃は俺より少し上だろうか。滑らかで浅黒い肌に、精悍な横顔。あんまり真剣にペンを走らせているので、声をかけていいものかわからず、しばらくその横顔を眺めていた。

やがて彼は俺に気がつくと、ニカッと笑って「どこでも好きな席にどうぞ」というようなことを言い、ノートとテキストをまとめてカウンターの中へ入っていった。俺はそのまま、彼の座っていた、体温が残る席に腰を下ろす。

台湾出身の彼がつくった濃すぎるハイボール

聞けば彼はこの店のオーナーの甥っ子で、店番を手伝っているとのこと。出身は台湾。必死に書き写していたのは日本語検定のテキストだった。

俺は適当なつまみを何品かと、ハイボールを注文する。彼の日本語はとても流暢で、でもどこかにほんの少しエキゾティックな訛りが残っていて、それがとてもセクシーだな、と思った。これ以上日本語が上手くなる必要なんてないんじゃないか、そのままの方がずっとクールなのに、と余計なことを思いながら飲んだハイボールが、とてもとても濃かったのだ。

何を話したかはあまり覚えていないが、彼は明るく屈託がなくて、よく笑う人だった。日本のアニメが好きで、特に『ワンピース』が好きだと言っていた気がする。読んだことないや、と言ったら、日本人なのに!?と目を丸くされた。そしてテキストを出してこの言葉の意味を教えてくれ、と聞かれたので見てみると、そこには「附和雷同」の文字。

こんな言葉、今日日、日本人でも使わないよと吹き出しそうになった。どういうテキストなんだそれは。難易度高すぎだろ。濃いめのハイボールの酔いが回ったのか、俺はなんだか笑いが止まらなかった。もちろん、意味は教えてあげた。窓の外では細かい雪が降り始めていた。

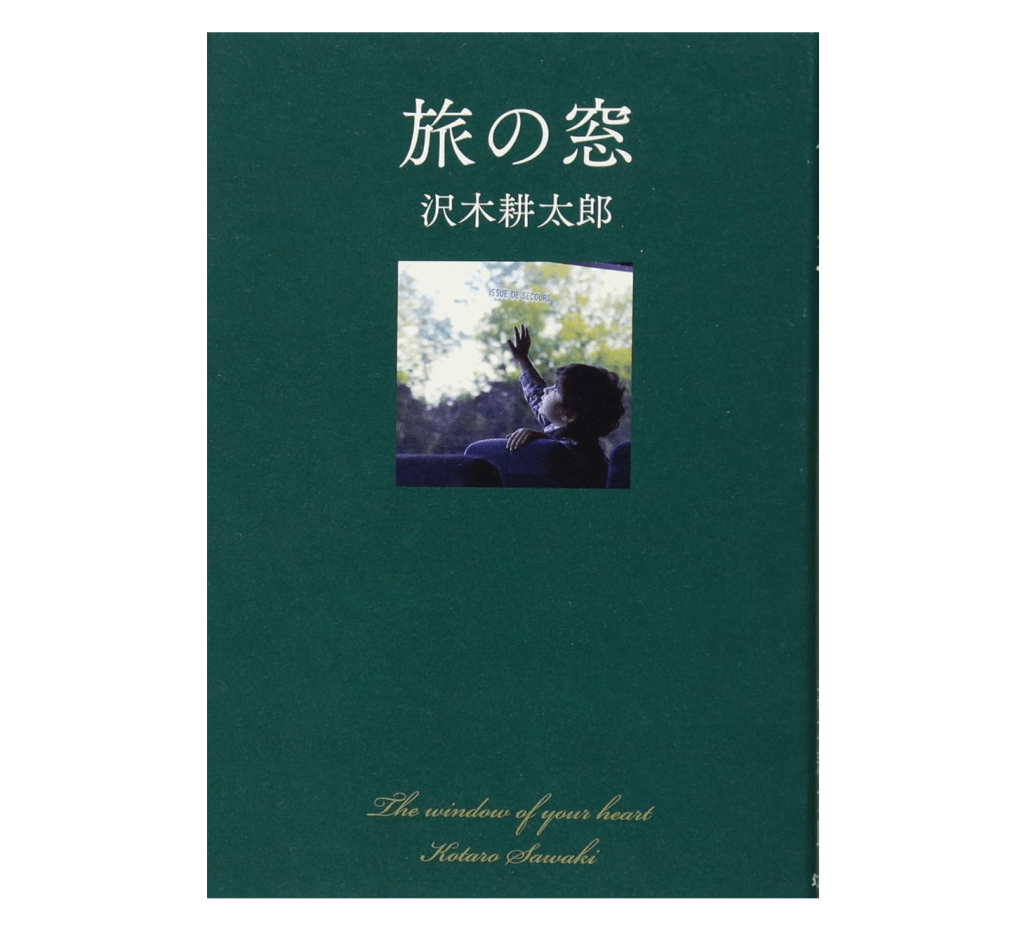

思い出の保管庫としての、沢木耕太郎『旅の窓』

うーん、最後の雪が降ってきたくだりはもしかしたら俺の思い出補正でロマンチックに脚色されているかもしれないが(でも確かにそう記憶されている)、ジョッキに注がれた濃いめのハイボールの色を見るたびに、俺の脳内にはこの時の景色がフラッシュバックするのだった。真っ白な歯を見せて屈託なく笑う、1人の台湾出身の青年の姿を。

沢木耕太郎『旅の窓』は、そんな旅の思い出が無数に詰まったアルバムのような1冊だ。氏の撮影した世界各地の様々な風景、人物、建物など。それら1枚1枚に、その時のエピソードを短いエッセイとして付随させている。

「旅に特別な意味を持たせない、何かを得ようとか、ましてや学ぼうなどとは思わない」というのが俺の旅の流儀であるが、思い出はそれらとはまた別のものだろう。

窓の向こうをチラ見する旅に出よう

俺にはカメラとか写真の趣味はないのだが、短歌を少々齧っている。日頃から俺にとって、短歌と写真はよく似ているもののような気がしていて、日常や情景を切り取ったその奥に、芋づる式に連なっている、自分にだけ見える記憶メモリーとして機能している。

他の人が見ればそれは小さな1枚の写真、短い1首の短歌かもしれないが、その「窓」の向こうには、さらに広がる景色や物語が確かにあるのだ。俺がもしもカメラを持っていたら、台湾出身の彼ではなく、濃すぎるハイボールを写真に収めたかもしれない。彼自身を撮るよりも、その方がよりリアルに彼を思い出せる気がするからだ。

この本はそんな写真という窓を開け放って、沢木先生の旅の一場面をチラ見せさせてくれる、贅沢な1冊になっている。

ページをめくるたびに違う窓が開き、その先に見える世界中を旅しながら、気まぐれに酒を飲む。できれば濃いめに作ったハイボールがいい。

附和雷同的旅行者の群れで、旅先はどこもかしこも人だらけ、おまけに値段も高い年末年始。こたつの中でのんびり脳内トリップするのにはうってつけだ。あの日は閑古鳥だった彼の店も、繁盛しているといいのだが。

書籍情報

| 書名 | 旅の窓 |

| 著者名 | 沢木耕太郎 |

| 出版元 | 幻冬舎文庫 |

※データは全て取材時のものです